|

綴れ織りの楽しさに触れ、タピスリー修復の奥深さを知る! |

Fun with Collectionは西美の所蔵作品を中心に、毎回テーマを設けて美術作品を紹介するプログラムです。2008年は、「宗教・芸術家・修復」がテーマ。今回は「修復編」の「タピスリーの修復」に参加取材してきました。

そもそもタピスリーって何?

タピスリーは綴れ織りのこと。狭い意味では技法そのものを指しますが、広い意味では布の壁掛けのことを意味します。元々石壁だったお城の防寒と装飾という役割を持っていたタピスリーは、「動く壁画」とも呼ばれ大きさもビッグサイズ。寒さ対策で使われていたタピスリーは、結露で上下の部分が腐ってしまい、綺麗な状態で残っているものはまれなのだそうです。

今回の講師、石井先生はロンドンのコートールド美術研究所の大学院で保存修復を学び、メトロポリタン美術館に染織品保存部の特別研究員として在籍。2001年より西美のタピスリーの修復にフリーの修復家として携わっていらっしゃいます。現在は、西美が所蔵しているフランスのゴブラン製作所のタピスリーを修復されています。西美にはタピスリーが7点もあるそうです。

チャレンジ!綴れ織り! チャレンジ!綴れ織り!

さて、プログラムの様子をお伝えしましょう。参加者は圧倒的に女性が多かったです。女学生さんもグループで来ていて、織物に対しての関心は女性の方が高いのかな?と思いました。プログラムは、まず綴れ織りというものが、一体どんなものなのかを体験することから始まりました。参加者の皆さんそれぞれ好きな形の型紙や毛糸を楽しそうに選び、初めての綴れ織り体験にワクワクです。私も綴れ織り体験をさせていただくことにしました。

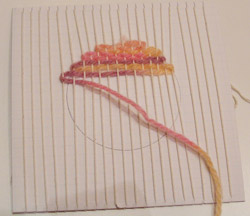

使うのは円もしくは三角の書いてある型紙、タコ糸、毛糸、ハサミ、セロテープです。型紙の上下に5mm間隔で切り込みを入れ、そこにタコ糸を順繰りに上下にかけていきます。タコ糸の端をセロハンテープで止めて、これで、経糸(たていと)が準備できました。

次に円または三角の形にそって毛糸を横に織り込んでいきます。その時緯糸(よこいと)は交互に経糸の上と下を通すように入れていきます。この作業一見簡単そうなのですが、意外と力加減など考えながら進めないと上手くいかないことが良くわかります。「むむっ!これは難しいぞ!」緯糸を力を入れ過ぎて張ってしまうと経糸がたわんでしまったり、下絵の円や三角の線に合わせて折り返すところも慎重さが必要なのです。参加者の皆さん、真剣そのもの。形も整えなくてはならないし、交互に糸を通していくのが難しい〜!細かい作業に手こずりました。綴れ織りがどんなものだかわかったところで残りはお家へ持って帰ってチャレンジすることにして、先生の講義が始まりました。

修復の奥深さここにあり!

傷んでしまったタピスリーは昔から修復が繰り返されてきたのですが、その方法も様々で、修復する部分の糸を抜きながら新しい糸を織り込んで図像を復元したり(この方法だと図柄だけは残せるが、糸そのものが当時のものではないという問題点がある)、欠けてしまったところに布をはめ込んで、絵で同じように模様を描いたり(この方法だと、修復した箇所がわかりやすいが、織物と絵具の組み合わせに違和感が残ってしまうという問題点がある)、当時の姿を復元するのはとても難しいことなのだそうです。石井先生が、今修復に使っている糸などの染料が、後世へ良い形で残すことが出来るといいと思うとおっしゃっていたのが印象に残りました。さすが、修復家の方は現在のことだけでなく後世のことまで考えているんだなと思いました。

いよいよ修復室見学! いよいよ修復室見学!

次に西美の中にある修復室へ見学に行きました。ここへ入ることができる機会はまずないので、参加者の皆さん興味津々です。

修復室に到着すると染織の糸の一例を石井先生が見せて下さいました。同じ染料を使っても、一緒に加えるものを変えると色合いに大きな変化が見られます。左の写真でボトルに入っているのは、染めの原料。それに別の材料を加えることで化学反応により、同じ染料でも深みが出たり、明るい色になったりするのだそうです。ゴブランでは200種の色の糸を使っているのだそうです。棚にずらりと並んだ染料の原料が入ったボトルを発見!非常に多くの色が並んでいて綺麗でしたよ♪

|

さて、今回見せていただいたのは修復中の「シャンボール城:九月」(国立西洋美術館所蔵)と言う作品。

タピスリーは大きいので少しずつ移動させながらの作業はかなり時間も要し大変なのだと思いました。 |

「シャンボール城:九月」タピスリー連作<大王の城尽くし>より[部分](国立西洋美術館所蔵) |

今回取材させていただいて、参加者の皆さんの熱心さにも心打たれました。中には織物の勉強をされている方もいらっしゃって例えば「空の部分の織りはどのようにしているのでしょうか?」「枠のこの部分はパターンになっているのでしょうか?」「この人物の顔はちゃんと凹凸がありますがこれも綴れ織りの技術ですか?」などといった質問がポンポン飛び出してきました。なかなかこうしたバックヤードでの作業を見ることは出来ませんし、質問することも出来ないですものね。参加者皆さんにとって、とても貴重な時間になったことと思います。

さて自宅へ戻ってチャレンジした綴れ織りの練習を糸をもう一度綺麗になるようにほどいてから最初からやり直してみました。30分ほどかけてやっと完成!(^-^)ちょっとはましな作品になったでしょうか(笑)。今回は3色だったのですが、5色くらいあっても綺麗だったかなと思いました。 さて自宅へ戻ってチャレンジした綴れ織りの練習を糸をもう一度綺麗になるようにほどいてから最初からやり直してみました。30分ほどかけてやっと完成!(^-^)ちょっとはましな作品になったでしょうか(笑)。今回は3色だったのですが、5色くらいあっても綺麗だったかなと思いました。

綴れ織りの世界の奥深さを実感できた体験でした。

|