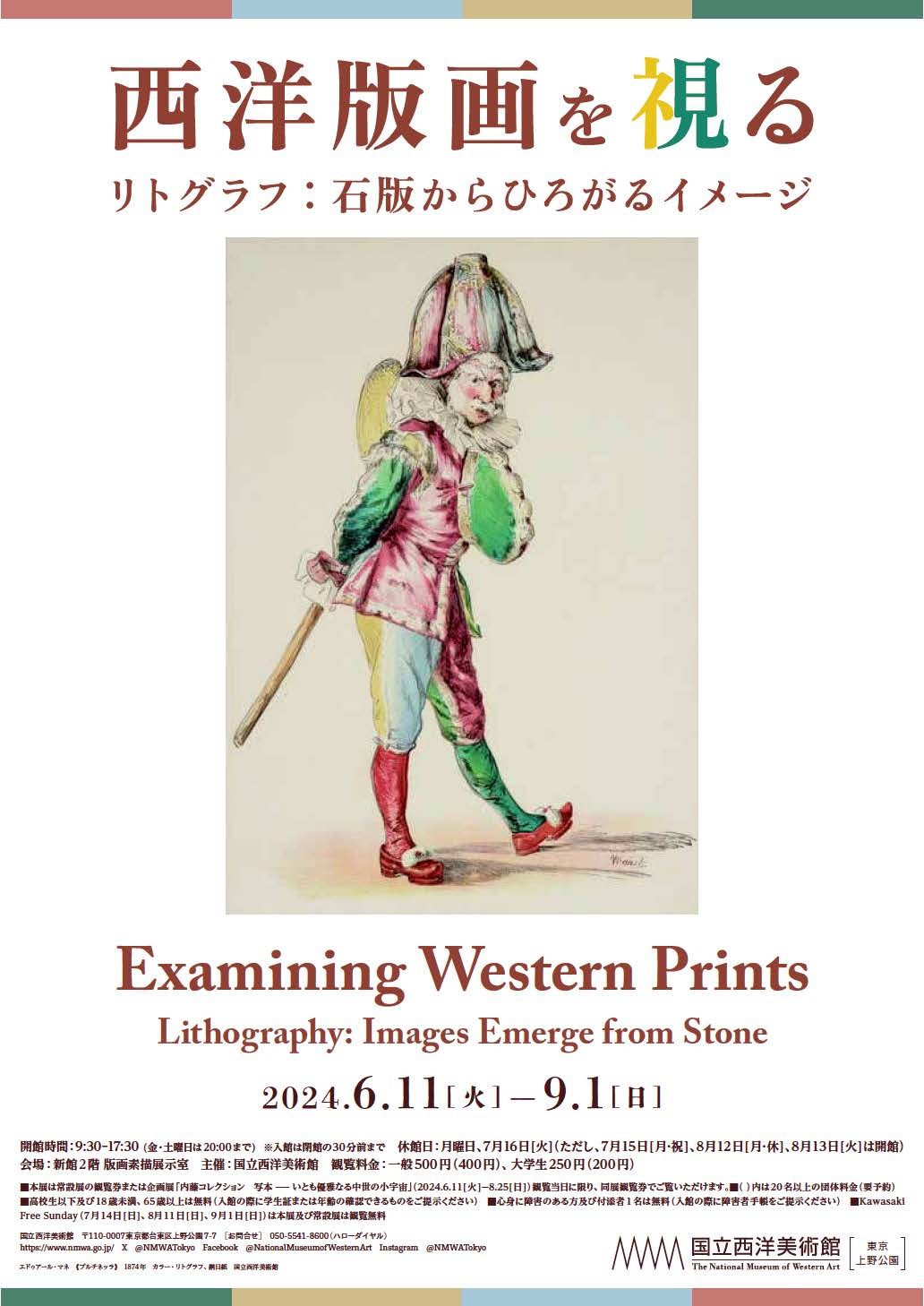

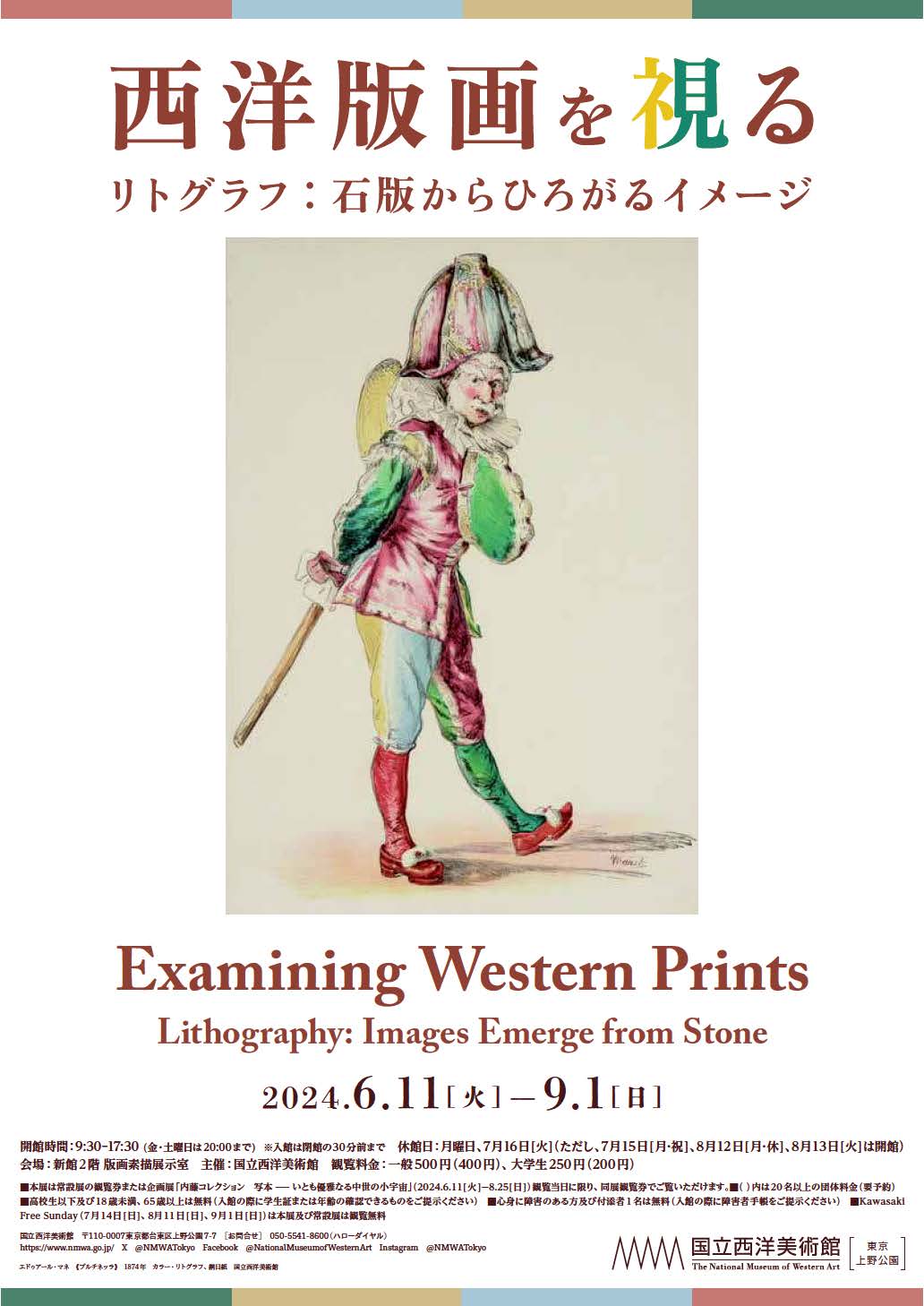

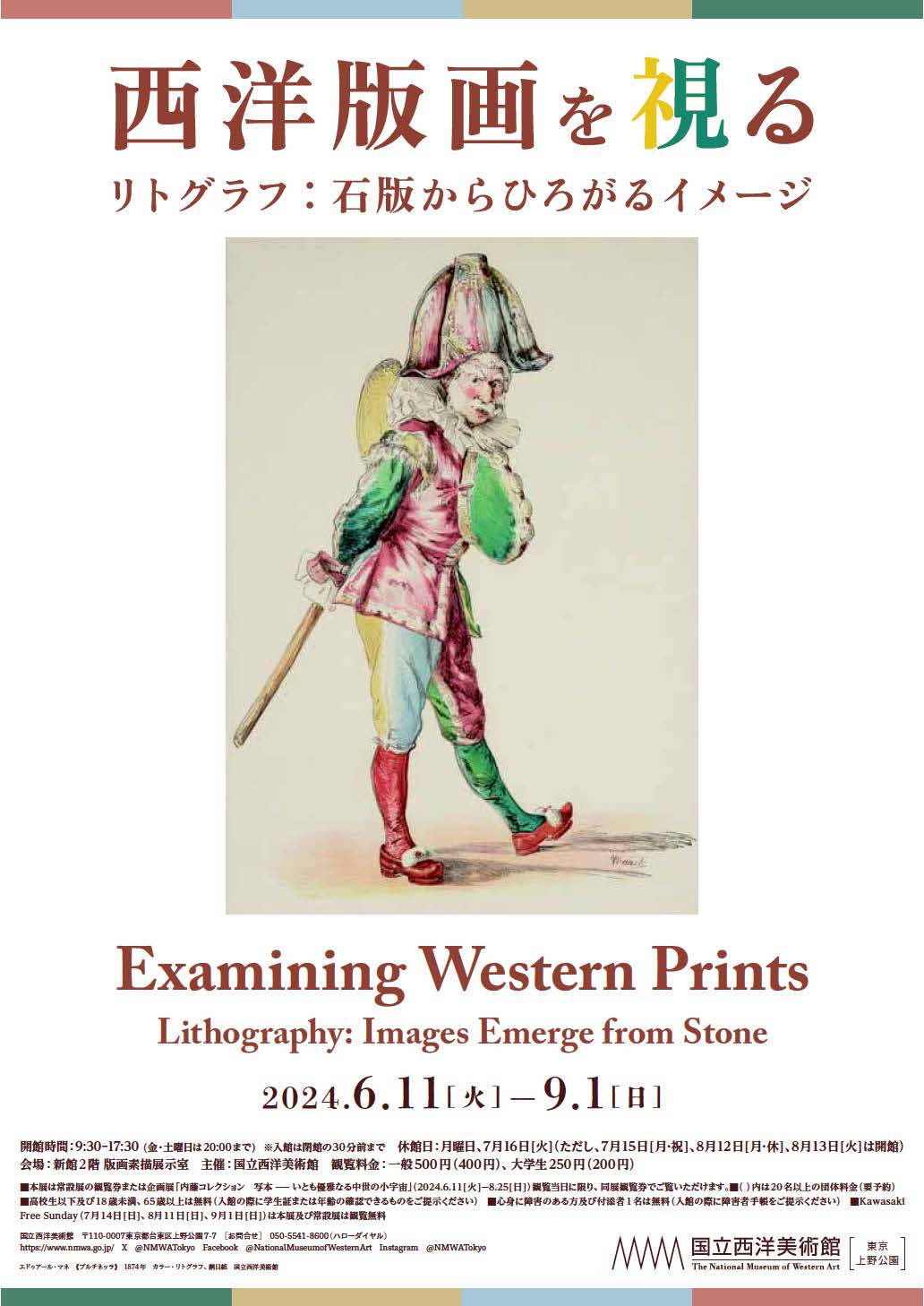

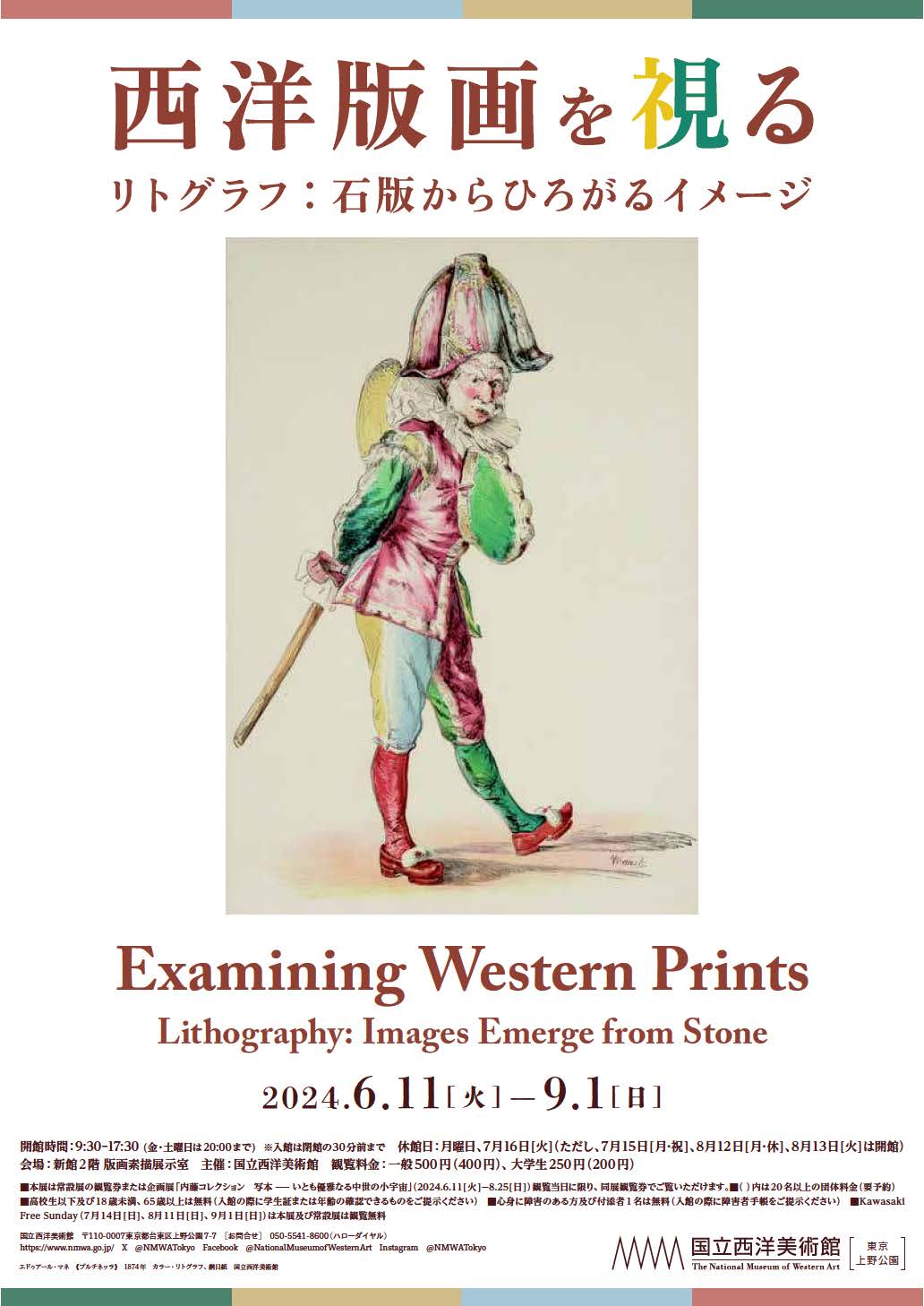

過去の展覧会小企画展

西洋版画を視る

―リトグラフ:石版からひろがるイメージ

- 会期

- 2024年6月11日(火)〜9月1日(日)

- 開館時間

- 9:30~17:30(金・土曜日は9:30~20:00)

※入館は閉館の30分前まで - 休館日

- 月曜日、7月16日(火)(ただし、7月15日(月・祝)、8月12日(月・休)、8月13日(火)は開館)

- 会場

- 版画素描展示室(常設展示室内)

- 観覧料

- 一般500円(400円)、大学生250円(200円)

本展は常設展の観覧券または企画展「内藤コレクション 写本 — いとも優雅なる中世の小宇宙」(6月11日(火)~8月25日(日))観覧当日に限り、同展観覧券でご覧いただけます。

- ※( )内は20名以上の団体料金(要予約)

- ※高校生以下及び18歳未満、65歳以上は無料(入館の際に学生証または年齢の確認できるものをご提示ください)

- ※心身に障害のある方及び付添者1名は無料(入館の際に障害者手帳をご提示ください)

- ※国立美術館キャンパスメンバーズ 加盟校の学生・教職員は無料(入館の際に学生証または教職員証をご提示ください)

- ※Kawasaki Free Sunday(7月14日(日)、8月11日(日)、9月1日(日))は本展及び常設展は観覧無料

- ※8月3日[土]は「おしゃべりOK『にぎやかサタデー』」を開催し、常設展・企画展ともに観覧無料

- 主催

- 国立西洋美術館

- お問い合わせ

- 050-5541-8600(ハローダイヤル)

「西洋版画を視る」シリーズでは、これまで西洋版画のおもな技法に焦点を当て、制作方法や特有の表現を紹介してきました。3回目となる本展では、「リトグラフ(石版画)」を取り上げます。

「リト(litho)」は、ギリシャ語で「石」を意味するlithosが語源です。1798 年頃にドイツの劇作家アロイス・ゼネフェルダーによって発明された当初から版材として石灰石が使われていたため、リトグラフという名称が一般的になりました。この技法で重要となるのは、水と油が互いに反発しあう性質を利用する点です。木版画、エングレーヴィング、エッチングなどでは、彫ったり削ったり、酸で腐蝕させたりして版に凹凸をつけますが、リトグラフは石の上に図柄を描き、化学処理を施すことで、平らな版から印刷できることが大きな特徴です。この新たな方法は、19 世紀のヨーロッパにおいて、楽譜や地図、出版物など実用的な印刷や複製技術として活用される一方、自由な描画が可能なことから、多くの画家たちが試みるようになり、美術の分野においてフランスを中心にまたたく間に広まりました。

本展では、発祥の地ドイツから各国への広がりを伝える初期の作例や、リトグラフの大衆化に寄与したドーミエのカリカチュア、マネやルドンらによるさまざまな試み、そして世紀末に隆盛を極めた多色刷りのポスターにいたるまで、19 世紀におけるリトグラフの歴史と表現の展開を、およそ40点の作品を通して概観します。あわせて、制作工程の一例を示し、この技法の原理を紹介するコーナーを設けています。リトグラフならではの描写に注目しながらその歴史を辿り、各作品をじっくりと「視る」ことで、多様で豊かな表現をお楽しみいただけたら幸いです。

-

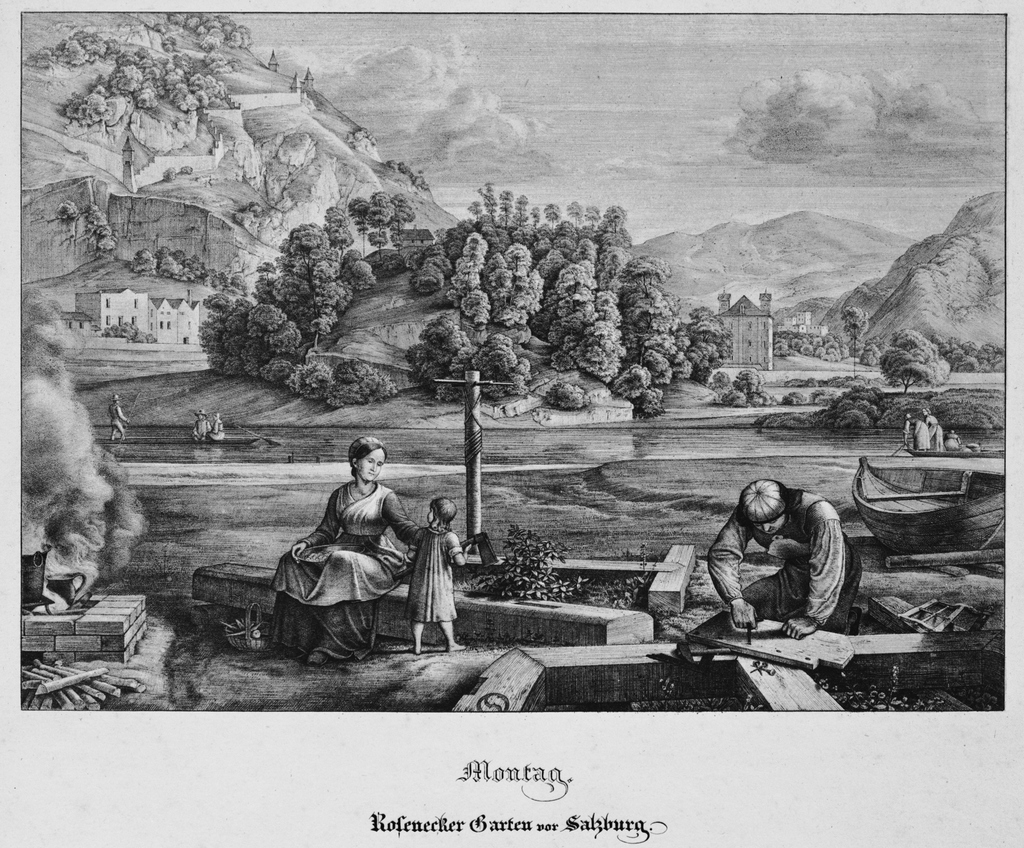

フェルディナント・オリヴィエ

〈ザルツブルクとベルヒテスガーデンの7つの地方 一週間の7日に合わせて〉より《月曜:ザルツブルク手前のローゼネッカーガルテン》

1818/23年 リトグラフ -

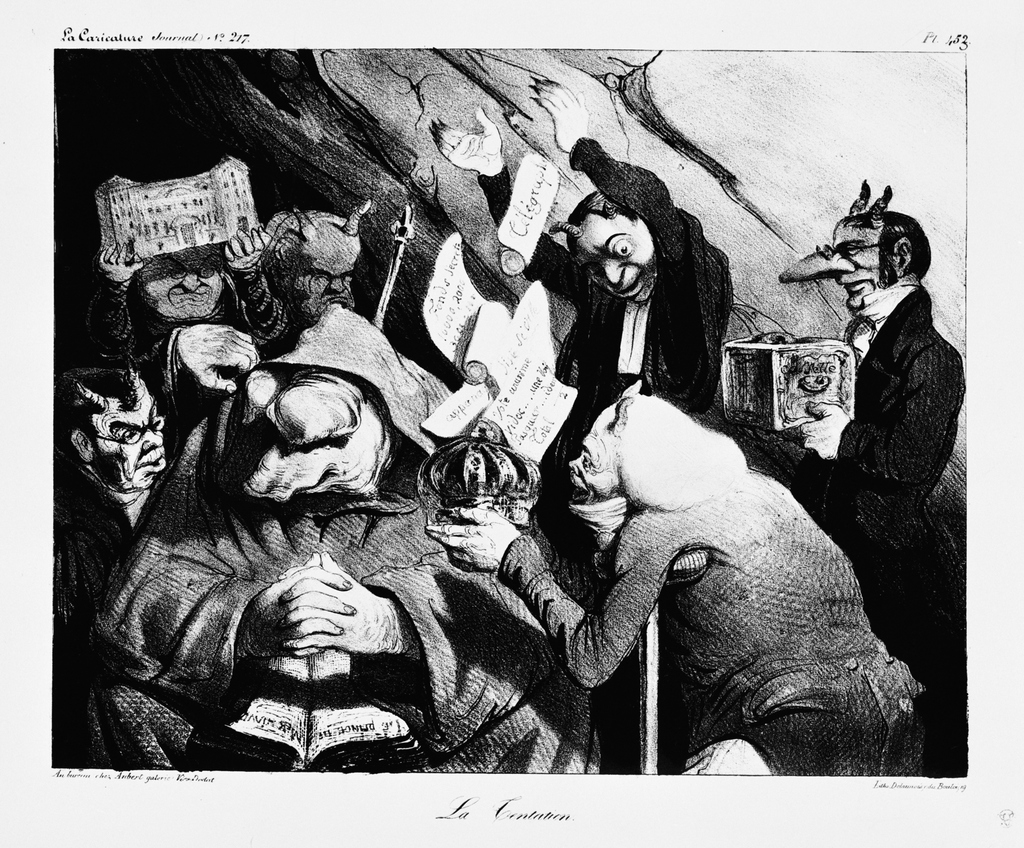

オノレ・ドーミエ

《誘惑》

1835年 リトグラフ

-

エドゥアール・マネ

《プルチネッラ》

1874年 カラー・リトグラフ、ウォーヴ紙 -

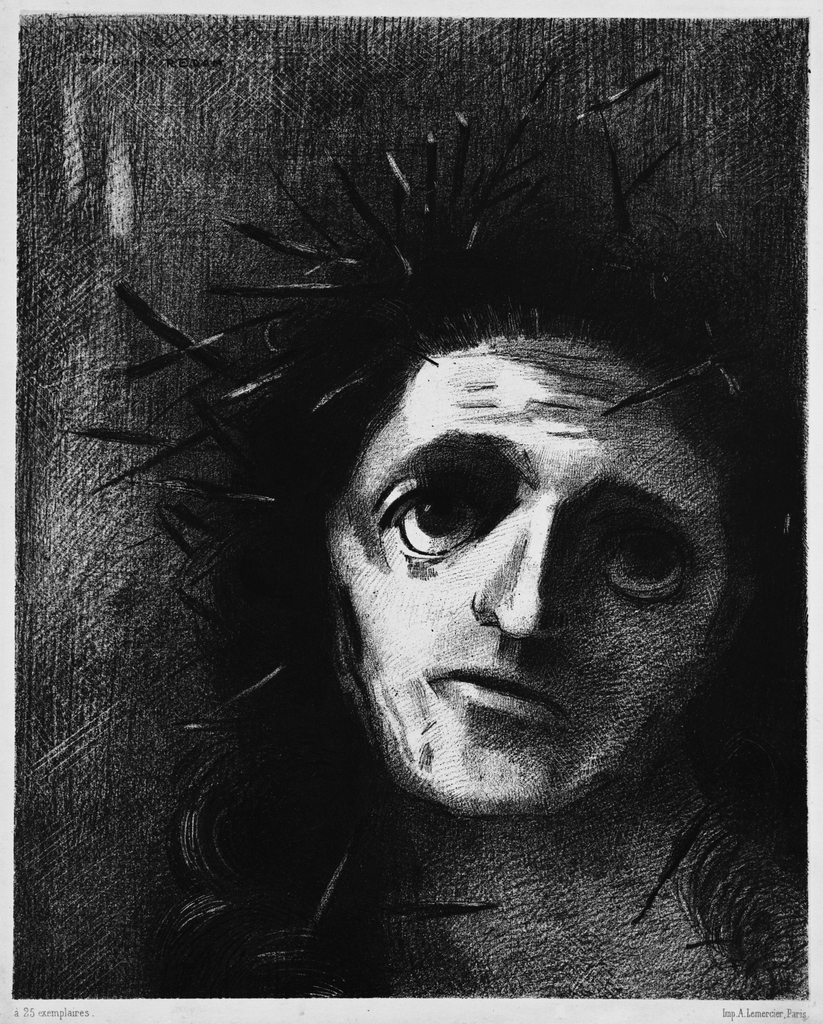

オディロン・ルドン

《キリスト》

1887年 リトグラフ、チャイナ紙

-

ジュール・シェレ

《フォリー・ベルジェールのポスター:ロイ・フラー》

1893年 カラー・リトグラフ -

ピエール・ボナール

〈パリの生活情景〉より《夕べ、雨の街》

1899年 カラー・リトグラフ

※作品はすべて国立西洋美術館所蔵